Fútbol y Política

El fútbol es un termómetro social.

Es un medidor anímico de lo que sucede en los países y está ligado —por la buena o por la mala— a la política.

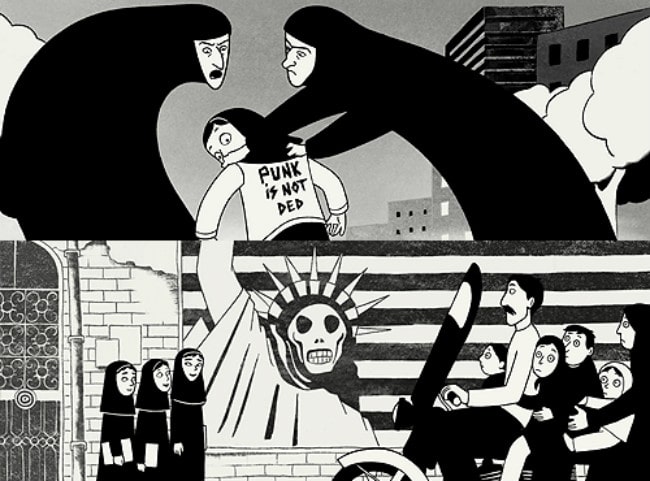

Por ejemplo, en Irán hay protestas en todo el país, desencadenadas por la muerte de la joven kurda iraní Mahsa Amini, en septiembre de 2022 —que estaba bajo custodia de la “Policía de la Moralidad”—, las cuales crecieron constantemente donde viven la mayoría de los 10 millones de kurdos de Irán.

Se desató un bloqueo a las redes de comunicación en Internet para frenar los disturbios antigubernamentales en las regiones de población kurda.

Por ello, en el partido del lunes pasado de Irán contra Inglaterra, los 11 jugadores se abstuvieron de cantar el himno nacional de Irán, que vive desde hace dos meses esa ola de protestas contra el régimen iraní.

“Los once jugadores se mantuvieron rectos, impasibles y con rostro neutro mientras su himno resonaba en el Estadio Internacional Khalifa”, (Reuters, 21/XI/2022).

Su actitud fue una señal de apoyo a los manifestantes.

Pero: ¿Cómo reaccionó el gobierno?… ¿Y la sociedad?

La situación política de Irán afectó a los jugadores.

Después de la goleada que recibieron ese día —6-2 contra Inglaterra— hay mucha gente que “quiere matarlos”… El odio surgió contra ellos.

El odio es una enfermedad social que —en gran medida— origina la violencia. Todos los días nos vemos confrontados por el odio, ya sea público o privado.

Ahora, imagínese a los jugadores con los reflectores del mundial de fútbol.

¿No podría hacer algo más el fútbol —además de sus millonarios negocios— para apoyarlos?… ¿O salvarlos?

El entrenador de Irán, el portugués Carlos Queiroz, admitió que los jugadores iraníes están padeciendo la presión por las protestas en la República Islámica.

Dijo Queiroz: “No está bien venir a este Mundial y pedirles que hagan cosas que no son su responsabilidad. Ellos quieren traer orgullo y alegría a la gente… Pero, digan lo que digan, la gente quiere matarlos, (Op. Cit.).

La situación política le pasó su factura al equipo de fútbol.

¿Cómo enfrentar esto?… NPI.

Fútbol: juego aristocrático

Existe un libro singular y bien documentado: “La Isla del Fútbol” (Ed. Épica, 2006), escrito por Antonio Rosique y Rogelio Roa, que narra “la industria” del fútbol británico.

Hay una fecha significativa, el 26 de octubre de 1863, cuando se escribieron las primeras reglas del juego.

Cinco capitanes de clubes deportivos —Crystal Palace, Kilburn, Crusaders, Kensington School y la War Office— se reunieron para escribir unas cuantas reglas (“entre menos mejor”) para terminar con el caos que existía en ese deporte.

El balón, a veces era redondo. Otras, ovoide. Algunos lo pateaban. Otros lo llevaban con las manos… Cada quien tenía su estilo de juego.

En esa fecha —se asegura— nació el fútbol organizado y la mítica “Football Association” (FA), que daba vida al deporte amateur.

“El fútbol es un rito urbano. Su gran escenario es la ciudad. Aunque sus primeros hogares fueron las escuelas aristócratas de la Inglaterra del Siglo XIX. La dimensión gigantesca de este juego es producto de la Revolución Industrial y en particular de una batalla laboral ganada por la clase obrera. La historia del fútbol cambió el día que los trabajadores ingleses conquistaron su derecho a descansar la tarde del sábado” (p.17).

Podemos decir que el marxismo consiguió este avance social.

El ocio, dejó de ser un privilegio de las clases altas.

Los traspatios de las textileras se convirtieron en proto-estadios. Ahí llegaba la gente después de trabajar. Había una nueva actividad apasionante. Todos podían participar… Ya fuera como jugadores o espectadores.

Una vez tomado el fútbol por la clase trabajadora, no dejó ningún territorio virgen y se expandió con rapidez por el resto de Europa.

Y aunque su origen venía de escuelas de jóvenes ricos, muy pronto las fábricas, los barrios y las comunidades, se organizaron para entrar en competencia con quienes se encontraban del otro lado del río Támesis.

Esta expansión tardó apenas ¡120 años!, hasta llegar a la parte más cara de Londres: The City… El corazón financiero de Inglaterra.

En 1983, el Tottenham Hotspur se convirtió en el primer club británico en “flotar sus acciones”.

O sea, pasaron de la FA a ser un gran negocio en la Bolsa de Valores.

Poco a poco, muchos otros equipos entraron al sistema para generar cuantiosas sumas de dinero gracias a la inversión pública.

Pero estaban obligados a rendir cuentas a sus accionistas: “Y, a merced de millonarios excéntricos, fueron capaces de comprar, de dos o tres tajadas, un club que por décadas había pertenecido a una ciudad” (p.19).

Aunque no es igual en todo el mundo, la entrada del gran capital a este deporte dejó lejos la visión del deporte amateur y las organizaciones originales de la FA.

Hoy vivimos en medio de un negocio lleno de vida económica. Rebosante. Incansable en comprar, vender, cambiar, regalar y crear ofertas como si se vendieran tacos o hamburguesas… Además de los ascensos políticos.

Se volvió tan versátil el ámbito del fútbol que varios exjugadores son candidatos a cargos municipales… Ya sea como diputados, senadores, alcaldes, o gobernadores.

Entre meter —o parar— un gol y aprender a regirse por las reglas del mercado global, no hay mucha diferencia.

Las dos se aprenden en un equipo. O en Harvard. O en el fútbol internacional. O en un partido político… No importa, da lo mismo.

Por eso podemos preguntar: ¿Qué le dejará el mundial de Qatar al portero mexicano Memo Ochoa que detuvo un penalti contra Polonia?

Eso dependerá del nivel que tenga como “socio” en este gran negocio.

Son pocos los socios… ¡Y muuuchos los intereses!

Los demás, somos vistos sólo como simples consumidores.

La marcha pro AMLO

Mañana habrá una nueva marcha a favor de la 4T.

Sus enemigos dicen que será “para rescatar su ego abollado”… No creo que así sea.

AMLO le hace ver diariamente a la mayoría —la que le da el apoyo popular— que su proyecto peligra “por los conservadores”.

Si es posible, movilizará si puede a cinco o diez veces más gente que sus opositores.

Movilización y votos no son lo mismo.

Pero hay que mantener vivas estas imágenes para alimentar el discurso oficial.

La Cueva del Delfín

Los árabes —después de ganarle a Argentina— ganaron un día de fiesta… ¡Que viva el Fútbol!

¡Vientos huracanados!, si no me piden detener a Messi nos veremos por acá la próxima.

Comentarios, quejas y lamentaciones:

Facebook Héctor Castillo Berthier

Email: berthier@unam.mx

El contenido presentado en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no necesariamente representa la opinión del grupo editorial de Voces México.

Más columnas del autor:

Deja un comentario

Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.