“La empatía es ver con los ojos de otro, escuchar con los oídos de otro y sentir con el corazón de otro”. La célebre frase del psicoterapeuta austríaco Alfred Adler –que tiene obviamente como base el mandato bíblico “ama al prójimo como a ti mismo”– y que toma una vigencia excepcional en este momento histórico cuando se suscita en estos días la abierta confrontación palestino-israelí que deja hasta este 20 de mayo más de doscientas víctimas fatales “ajenas” al conflicto; y el desplazamiento masivo de personas a lo largo del planeta producto de un cierto “relajamiento” en la permisividad de locomoción de las personas (debido a que ya han empezado masivos procesos de inoculación anticovid).

Una imagen que sin duda es un reflejo de esa “cruel” realidad para algunos, es la icónica representación gráfica que se ha viralizado con el abrazo de consuelo de la socorrista madrileña Luna Reyes Segura al inmigrante africano senegalés –de quien por cierto no sabemos el nombre– llegado a Ceuta, España, el pasado martes 18 de mayo. Aquí es cuando se reinstala el pensamiento de la filósofa Adela Cortina, para quien, en estos “choques culturales”, se observa una especie de aporofobia, es decir, “no se les rechaza por extranjeros, sino por pobres”.

En estos escenarios visibilizados –aunque acaecen indudablemente miles a diario en el mundo– observamos que la segregación racial ha sido sustituida por la económica, creo que con el fin de “legitiminar” ciertos comportamientos de los estados-naciones y sus ciudadanos con relación a “permitir” la entrada a sus territorios de unos inmigrantes y el rechazo de otros.

Si bien es cierto, los pueblos del mundo apelan a la autodeterminación y al diseño de sus propias políticas migratorias. No es menos cierto que esto profundiza “el caos doméstico” en el que viven inmigrantes con el africano y otros países subdesarrollados, producto de la inequidad persistente y debido a ingentes índices de pobreza, violencia y marginalidad; así también como por los altos niveles de corrupción, la centralización de oportunidades a raíz de la adherencia a ciertos grupos sociopolíticos; pero sobre todo, debido a la “indiferencia condicionada” de las potencias hegemónicas que, a pesar de evidencias concretas de la opresión de los pueblos por estos sectores o dirigentes políticos, han continuado apostando al desarrollo a partir del acuerpamiento de las diversas ejecutorias de ciertos líderes políticos.

Pienso que así como el caso español, el caso palestino-israelí que acentúa desde 2002 con su muro divisorio la falta de interrelación entre sus ciudadanos, y el caso mexicano con el tránsito de miles de centroamericanos que desde octubre de 2018 han impulsado las “caravanas migrantes”, con el único objetivo de llegar a Estados Unidos, debe motivar un ampliado diálogo transnacional e interagencial en donde prime y se consensuen mecanismos entre expulsores y receptores de migrantes, además de que prevalezca la interculturalidad por encima de la xenofobia y el racismo; obviamente conforme competencias individuales y observando las capacidades de integración a las sociedades receptoras.

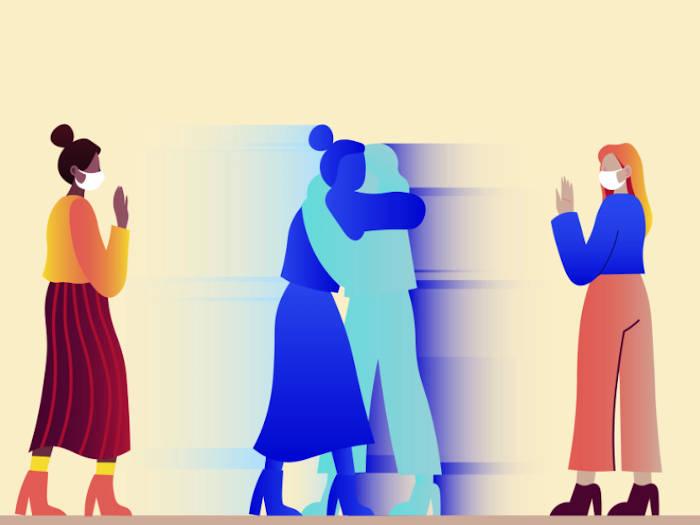

En definitiva, pienso que el reconocimiento y la empatía hacia la dignidad humana debe abordarse más integralmente en los diversos espacios sociales, académicos, mediáticos y políticos, a fin de activar el cambio de las reglas actuales en donde el sistema “delimita” los espacios en los que deben habitar las personas menos favorecidas social, económica y políticamente.

Posdata: En un texto de 2017, la investigadora mexicana María Dolores París, reafirma lo expuesto con anterioridad al señalar que desde finales del siglo XX se encuentra –en el caso particular de los países centroamericanos del norte centroamericano– un aumento en migraciones forzadas por la inseguridad, violencia y sistemas de extorsión en las principales ciudades. Resalta, además, que en el caso de las zonas rurales la emigración obedece a la pobreza, la falta de tierras para trabajar, desempleo, desastres naturales y el desarrollo de megaproyectos como presas o minas.

Deja un comentario

Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.