Entonces ocurrió lo que no puedo ver ni comunicar. Ocurrió la unión con la divinidad […] Es una fórmula de catorce palabras casuales (que parecen casuales) y me bastaría decirla en voz alta para ser todopoderoso.

Jorge Luis Borges, La escritura del dios.

—¿Esteban Caicedo?

—¿Sí?

—Defenderé la moneda como un perro. Ahora, usted es el portador del mensaje.

Así me dijo aquel hombrecillo, tras acercarse a mi mesa, cuando estaba tomando mi café matutino.

Me levanté en pos de él, pero la actitud desconfiada del camarero, temiendo que me fuera sin pagar, por más que llevo 10 años tomando mi desayuno en el mismo bar, me hicieron desistir. De cualquier manera, me habría costado alcanzarlo de lo rápido que iba y no sé si mi estomago lleno habría aguantado el trote.

Pensé que se trataría de un loco y seguí leyendo mi periódico como si nada.

—Veo que no es consciente de la tesitura en la que se encuentra.

—¿A qué se refiere? ¿A lo que me dijo el chalado aquel?

—No se trata de ningún loco. Más bien, un hombre desesperado con una patata caliente en la mano que le ha pasado a usted. Su labor consiste en transmitir el mensaje. Tiene 72 horas.

—Pero esa frase no tiene ningún sentido, amén de no ser original. Lo dijo el presidente la semana pasada.

—En realidad ése es el mensaje que él transmitió, pero el suyo deberá ser nuevo.

—Pero ¿qué quieren que diga?

—Puede transmitir cualquier cosa, desde una sola palabra, hasta un cuento de El llano en llamas, pasando por un slogan publicitario. Sólo tenga en cuenta que tendrá que decirlo de memoria.

—Y ¿a quién se lo transmito?

—A cualquier persona cuyo nombre conozca y que no sea amigo suyo. Por supuesto, no se vale pasar el mensaje a un menor. Sería muy fácil escurrir el bulto, pero la cadena se rompería.

—¡Ah! Ya entiendo se trata de una de esas estúpidas cadenas de mensaje que te ofrecen riqueza si la pasas y miseria si te niegas a jugar. Pues sepa usted, señor, que no creo en esas tonterías.

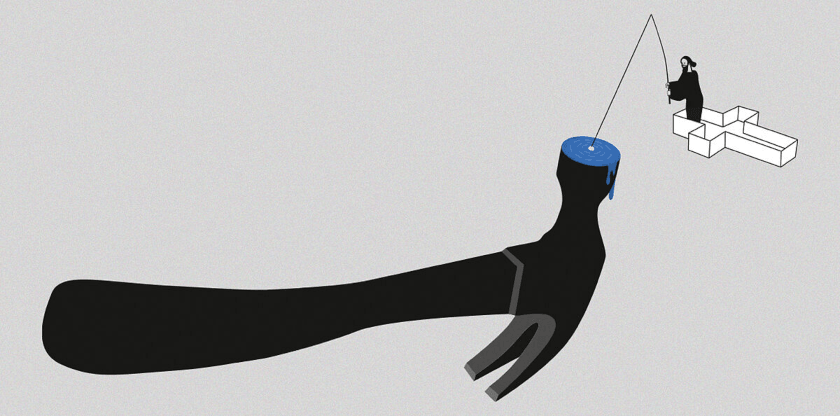

—La idea es similar, aunque las consecuencias son más reales que en aquellos juegos. Verá en la edad media había una secta llamada los epistolarios. Nunca fueron numerosos, pues había que ser instruido para pertenecer en ella. Ellos creían que la palabra divina llegaría de la unión de epístolas inconexas que sólo el Consejo de los iniciados podrían descifrar. Tras la caída de los cátaros la secta se desintegró temerosos de sufrir la misma suerte que los albigenses. Sin embargo, no todos quedaron conformes y al cabo de veinte años fundaron una nueva secta, pero conscientes del peligro que les acechaba, juraron matar a todo aquel que develase el secreto de la organización y la función de los mensajes. La misma pena correría todo aquel que decidiese no transmitir el mensaje, ya que estaría obstaculizando la revelación de la Verdad. Por supuesto, una cosa es jurar y otra hacer cumplir el juramento. Para ello, los nuevos epistolarios decidieron contratar espías y sicarios en las ciudades donde se intercambiaban los mensajes. Pero, a su vez estos no debían saber los fines de estos intercambios. Se les planteó la cosa como una suerte de lotería misteriosa en que se podía ser premiado con grandes riquezas o castigado con infortunios del mismo calibre. Fue en esa misma reunión donde se decidió renunciar al papel, que siempre deja huella, y usar la simple palabra. Por otra parte, el susodicho debía tener algún conocimiento acerca del receptor para evitar que el mensaje cayera en oídos equivocados. Todo esto conllevó un cambio radical consistente en democratizar la posibilidad de la revelación. En efecto, los mensajes ya no llegarían a los iniciados. A partir de entonces, cualquier receptor podría ser agraciado con la iluminación. Unas solas palabras podrían producir la iluminación del oyente.

—Quiere usted decir que si me niego a participar en este macabro juego moriré.

—Todos moriremos algún día. Podría ser la semana próxima, en 10 años o al final de su vida tras un inoportuno resbalón en la tina del baño. Los finales siempre son imprevisibles, incluso hay quien ha acabado sus días en la tierra de manera natural, aunque esos son los menos. Por supuesto, como imaginará, sostener una organización de este calibre requiere un gran caudal de dinero, lo que me lleva a la fase final de su participación en el juego. Tras transmitir el mensaje deberá tirar en el cubo de la basura de su casa una bolsa con una generosa donación. Le advierto que menos de 1000 monedas sería un insulto.

—¡Encima!

—Piense que tiene la posibilidad de oír la palabra divina o ser transmisor de la misma. Entiendo que vivimos en una época muy descreída y, por ende, usted es libre de marcharse reafirmándose en su teoría inicial de que el mensajero, al igual que su servidor, estamos locos y atenerse a las consecuencias, si las hubiere. Sin embargo, sé que usted es un hombre razonable por lo que no importa el dinero o las molestias que esta experiencia mística le acarreen.

Hizo una breve pausa y, con una mirada perdida en el horizonte como si estuviera viendo a un interlocutor invisible, agregó:

—Lo importante es saber “cuál es su mensaje y a quién se lo va a decir”.

Deja un comentario

Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.